在小店區劉家堡鄉,有一群農技愛好者,他們鉆研作物生產育種技術,學習蔬菜生產管理技能,并結合自己在田間勞作中積累的經驗,琢磨出了適合自己發展的高產高效栽培技術、無公害蔬菜栽培技術,帶動周邊農戶一起走上富裕路。

農戶合作脫貧致富

在劉家堡鄉,有不少熱愛和鉆研農技的農民,農校畢業的洛陽村村民張俊國是他們的帶頭人。

“開始只有我們幾戶,大家在一起交流種菜技術,后來人多了,我們就成立了合作社,大家有問題一起解決、有技術都能分享。合作還有一個目的就是根據市場需求種植蔬菜,標準化種植,統一收購統一價格。因為我們是自己的種植技術,不論是外觀還是口感,都要比散戶們種得好一點,收購價格也比他們高。”張俊國說。

經過多年運作,合作社種植的蔬菜受到了市場的歡迎,社員達400多戶。這時,幾名熱愛農技的社員又湊到一起,鉆研起了無公害蔬菜。“開始我們是利用農村專業技術協會這個平臺,組織社員、周邊村鎮農民在小店區農業廣播電視學校進行農技培訓,后來在很多農戶的要求下,我們又把課堂辦到村里、田間地頭,甚至在一些農戶家里就直接開講了。”張俊國說。學到技術的農戶進步很快,蔬菜種植和管理水平大幅提高,他們的合作社每年可以向市場提供新鮮蔬菜約135萬公斤,花卉60萬盆,年收入達300多萬元。

從增產向提質轉變

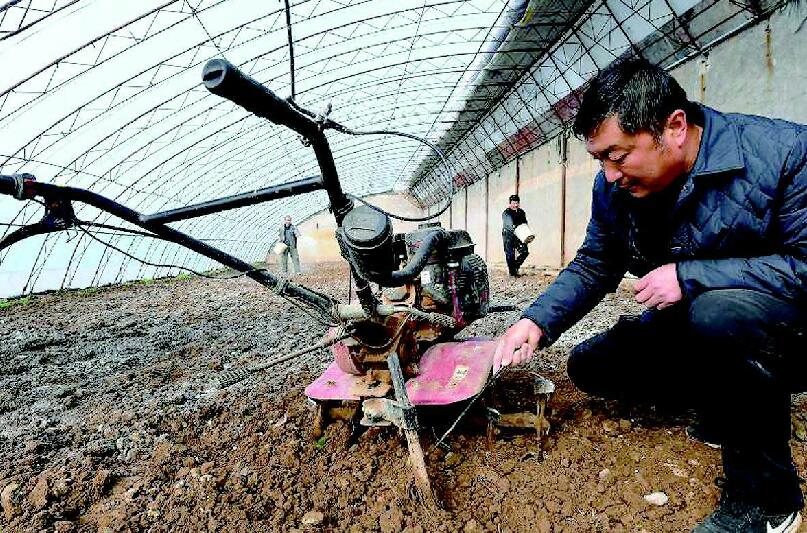

隨著近年來提質增效成為農業種植的重點,合作社的社員們又把主要精力放在了無公害蔬菜、大棚蔬菜栽培技術上,他們的水肥一體化綜合配套技術、芽苗菜栽培技術等在實際生產種植當中收效明顯,逐漸被更多農戶所青睞。

利用蔬菜生產淡季,張俊國與幾個社員還搞起了發明。由于現有的大棚不僅保溫效果差,成本還很高,他們思謀著自己研制一個新型大棚,不僅能種植更多經濟效益較高的蔬菜,還能使合作社的基礎設施升級換代,適應新的發展形勢。

說干就干,張國俊與三名社員組成研發團隊,在合作社園區內開辟了幾塊地,查閱大量資料,借鑒了國內外的先進經驗,用采購來的新型材料設計制作了可移動框架結構節能溫室,并在大同市朔州區、太原市小店區同時展開試驗,最終獲得了成功。該大棚可以實現兩天建成并投入使用,快速方便,棚內溫度比普通溫室高到5攝氏度左右,成本比普通溫室降低2萬元左右,而且每個標準溫室使用建筑材料約12噸,無建筑垃圾污染。張國俊和其團隊的研究成果目前已被大同、運城鹽湖、內蒙古等地的客戶所引進和采用,而且經過他的培訓,不少農戶也因此受益,走上脫貧致富的道路。

帶動周邊共同富裕

張俊國利用農業科學技術幫助農民致富的消息廣為流傳,不少十里八鄉的農民聞訊趕來,向他學技術、學管理,張國俊也辦起了農業技術培訓班,不僅自己致富,也幫助其他農戶致富。

2017年,小店區科技局將張俊國等一批農業技術骨干派到基層,讓他們把農業科技的種子播撒到最需要的地方去。技術人員深入田間地頭和種養殖大戶,采取現場講解、示范指導、入戶面授、集中培訓等形式,把科技滲透到千家萬戶,使農民在最短的時間內掌握了先進的蔬菜種植適用技術。同時,還開展了與優質蔬菜相配套的高產高效栽培技術研究、示范推廣,提出了一系列無公害蔬菜高效栽培技術,包括季節茬口的安排、播期安排、定植密度、肥水管理、病蟲害的防治等關鍵技術,讓不少農戶不僅在農業技術上受益匪淺,在富裕之路上也加快了步伐。

小店區孫家寨農民楊雪嶺在學到農業知識和技能后,先是從事蔬菜、水果種植加工,積累了豐富的經驗,他創立了鴻新集團。集團經營蔬菜和水果業務,年銷售額達2.8億元,平均年加工蔬菜4.38萬噸,而且帶動太原市小店區周邊農村農民大量種植蔬菜,并引領小店區周邊農村種植新的蔬菜品種,以此來滿足太原市周邊市場的蔬菜需求,帶動小店區周邊農戶增收致富,成為農村致富的引路人。時至今日,平均每戶農民直接增收5000元左右,并解決了農村部分富余勞動力就業的問題。

“我希望我帶出來的學生都像楊雪嶺一樣做大做強,比我做得還好,一個人一個合作社富裕了不算什么,大家都通過學技術應用技術富裕了,那樣我們的農業才能發展得更好。”張俊國說。