7月16日,杏花嶺區鼓樓街道西羊市社區居委會又開始忙碌的一天。8時前,所有工作人員已到崗,來辦事的居民不少,這個問保險如何辦理,那個問居住證明如何開具。社區居委會主任冀承娟來到社區整整17年,在這17年中,西羊市社區未發生一起上訪事件。如何做到“零上訪”?她說:“遇到問題早發現、早預防、早處置,用真情用耐心幫助居民解決問題,這樣才能有效化解矛盾。”

-開通24小時熱線

上午,忙完手頭的工作,冀承娟打開了她的“冀大姐熱線”筆記本,看還有沒有需要解決的問題。2014年,為更好地服務居民,西羊市社區開通“冀大姐熱線”,許諾“三個保證”,即保證24小時開通,保證在力所能及的情況下有求必應,保證每個居民都知道熱線電話號碼。從那以后,居民有了困難,首先會想到“冀大姐熱線”。冀承娟說:“半夜電話響是常事,家里人也曾反對過,但晚上打電話肯定是有急事,這電話不能不接。”

羊市街15號院智力殘疾居民小東,前段時間病情加重,不僅經常在家里大喊大叫,還經常在家里點燃蠟燭,存在安全隱患。小東的父母年紀大了,無法將兒子送醫,只好撥打“冀大姐熱線”求助。社區得知此事,在鼓樓派出所協助下,將小東送往醫院接受治療。

每次接到熱線電話,冀承娟都會將居民的困難和要求記在筆記本上,一有時間就打開看看,檢查是否有遺漏。“一年能記滿滿一本。每月初的社區黨員碰頭會上,我們都會共同研究熱線中的難點問題,想辦法解決。”冀承娟說。

-“微心愿墻”幫圓夢

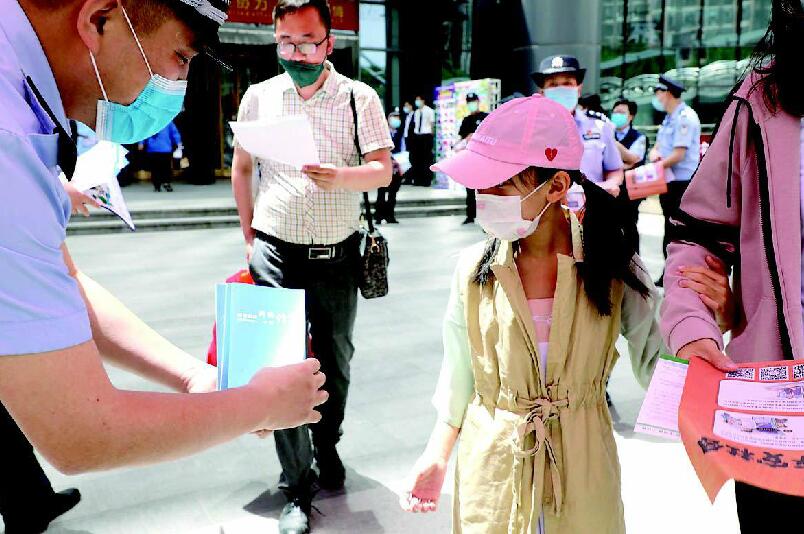

西羊市社區有一面“微心愿墻”,居民把自己的訴求貼上,社區工作人員和在職黨員會自愿認領。

疫情防控期間,一些留守的外來人員生活有困難,便在“微心愿墻”上留言,社區工作人員趕緊上門了解情況,得知這些外來人員都是以賣菜為生,防疫期間無法正常經營,生活難以維持。考慮到社區居民也有買菜的需求,社區便設置了“便民菜攤”,督促銷售人員做好防護,既解決了外來人員的生計,又方便了居民。

去年供暖前,半坡東街4號樓由于部分居民多年欠費,造成全樓無法供熱。看到“微心愿墻”上的居民求助后,社區立即行動,一邊安撫居民的情緒,一邊上報鼓樓街辦。街辦組織“三官一師”(法官、檢察官、警官和律師)、熱力公司代表、物業公司代表和居民代表召開協調會,最終物業答應先供暖,社區幫助催繳欠費。問題解決了,物業公司和居民對結果都非常滿意。冀承娟說,通過“微心愿墻”可以了解居民訴求、匯聚居民心聲、幫助居民解決問題。

-居民成為朋友

西羊市社區是我省少數民族工作示范社區,創新推出了“1234567”民族工作機制,即“一卡、兩簿、三聯手、四經常、五時服務、六必訪、七到位”,并開通少數民族居民綠色通道,優先提供各類服務。

回族居民白師傅肢體殘疾,老伴去世,一人獨居。一天半夜,他家中管道跑水,自己無法處理,打電話向社區求助,社區工作人員及時上門修好了水管。冀承娟還和一名患病的回族老大娘結成了幫扶對子,經常上門探望老人,陪老人聊天,提供生活用品。

“工作了這么多年,和居民都成為朋友,年齡大的叫我一聲‘老冀’,年齡比我小的叫我大姐、阿姨。”冀承娟笑著說,“和居民成為朋友,得到大家的認可,處理問題就簡單多了,大多矛盾都能迎刃而解。我認為,尊重每位居民,強化源頭管理,就地解決問題是做好社區工作的關鍵。”