作為全國聞名的能源重化工基地,曾經的太原底色黯淡,灰色是城市的主色調。如今,保護生態、綠色發展已成為新時代城市發展的主旋律。近年來,我市努力修復生態,轉型綠色經濟,打造出一個生態空間山清水秀、生活空間健康宜居、生產空間綠色安全的美麗新太原。在“由黑轉綠”“黑白變彩色”的過程中,一個個普通的太原人聚沙成塔,積少成多,努力增加著太原地圖上的宜人綠色,也為“創森”貢獻了自己的強大力量。

“1996年前后,我還在上學,印象最深的是,早晨騎車半小時到了學校,擤個鼻涕,都是黑灰色的。班里很多同學都有咽炎,不由自主就想咳痰,有時候痰也是那種灰色的,可見空氣質量有多差。”昨天,在西礦街居住了三十多年的市民降先生說。據他介紹,當年太原的東山是大片的禿嶺,黃土裸露,每遇大風都是塵土飛揚,而西山在各種采礦機械的碾壓下,更是煤塵覆蓋,整個山體一片灰暗。

為了修復生態,保護環境,多年來,我市下大力氣整治私挖濫采,動用人力物力財力植樹造林,使亮麗的綠色慢慢走進人們的視野。而不論是企事業單位,還是家庭個人,都把義務植樹作為每年的一項重要任務。可以說,“義務植樹”觀念已經深入人心。

“植樹造林、修復生態,光靠政府投入還不夠,必須有民間資本以及廣大人民群眾的參與,才能形成合力,植綠、護綠、保護生態。”陽曲縣政府一位負責人深有感觸地說。

在我市北山,有一個全國聞名的義務植樹基地,每年前來植樹的單位和個人很多。而這個植樹基地,最早是由一位叫張三迎的普通農民建立起來的。“在老家的時候,我爺爺種樹就很有名,后來我爸到了太原生活,就想著也要像我爺爺一樣把種樹這個家風傳下去。”張三迎的兒子張愛平說。2004年,張三迎經多方考察,發現陽曲縣泥屯鎮的棋子山與老家的情況極為相似,很適合種樹。于是他拿出家中積蓄,接手了這座荒山。十多年來,張三迎和家人吃住在山上,打井、建蓄水池、鋪管道、修路、架電線……像愚公移山一樣,荒山一點一點變綠,小樹一點一點成林,最終,張三迎及家人種植生態林面積達到1000多畝,主要以油松、白皮松、側柏、國槐、元寶楓和新疆楊為主;還種植經濟林300余畝,主要以核桃、棗、杏、文冠果和花椒為主。

張三迎和家人的舉動也感動了很多太原人,他們紛紛從四面八方趕來,加入到義務植樹造林的行列中,使北山成了遠近聞名的義務植樹基地。在太原,像張三迎這樣的植樹人不在少數,堅持每年上山義務植樹的志愿者王女士表示,最初她也是在單位的號召下參加義務植樹活動,后來發現這也是教育孩子的好機會。于是她在參加完單位的活動后就自己買樹苗,帶孩子上山植樹,“每年幾棵樹,雖然不多,但人多力量大,你看現在山上一片綠,比我們當年種樹的時候好多了。我現在每次帶孩子上山都會看一看我們一起種的樹,孩子特別自豪,樹苗長大了,孩子也在長大,我感覺這種教育是書本上學不到的。”

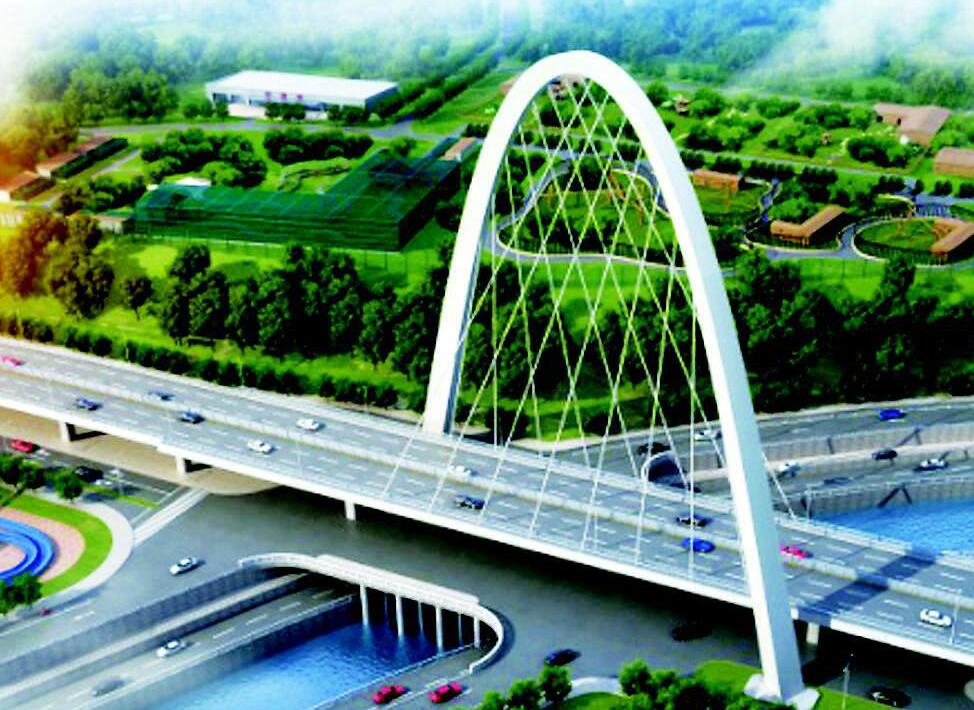

從被動到主動,從跟隨他人到自覺自愿,許多植樹的市民都經歷了這樣一個過程。如今,植樹造林、保護環境的觀念已深入每個太原人心中,三面青山、一水中分、九河環繞的美景也已呈現在市民面前。經歷了“灰色”太原城的降先生也愛上了騎行,“沒事我就騎自行車繞著太原轉,東山、西山、北山我都轉遍了。有時候騎到山頂,往下一看,都不敢相信自己的眼睛,太原這幾年變化真是太大了,以前總想著去外地呼吸呼吸新鮮空氣看看美景,現在每個星期到咱們太原的山上騎幾圈,就已經很滿足了。”