聞喜縣龍鳴農業科技有限公司員工正在采摘藥茶。馮革才 攝

五臺縣東雷鄉嶺底村谷子喜獲豐收。金俊賢 攝

方山縣積翠鄉方山村貧困戶李來保捧著新收獲的藜麥笑容滿滿。肖繼旺 攝

6月6日,永濟市董村農場在收小麥。高志勇攝

習近平總書記視察山西時指出,山西農業的出路在于“特”和“優”。我省牢記習近平總書記囑托,實施農業“特”“優”戰略,深入推進農業供給側結構性改革,全省農業綜合效益和競爭力不斷提高,逐步實現從生產型向市場型、粗放型向集約型、家庭型向融合型、數量型向質量型、“靠山吃山型”向“兩山理論型”的“五個轉變”。

今年以來,我省克服疫情影響,堅持把穩產保供作為首要任務,深入推進農業供給側結構性改革,確保糧食安全和重要農產品供應根深基穩,全省糧食播種面積穩定在4700萬畝以上,夏糧喜獲豐收,小麥單產創歷史新高。目前,秋糧長勢良好,豐收在望。

大力發展有機旱作農業,技術標準體系逐步完善。3年來,全省累計投入財政資金12億元,制定有機旱作地方標準73項、集成旱作技術模式50項,在4市15縣整市縣開展封閉示范。落實“藏糧于地、藏糧于技”戰略,扎實推進高標準農田建設,為全省糧食穩產增產提供了可靠保障,為全國同類地區探索了路徑。

高位推進三大省級戰略和五大平臺建設,現代農業發展不斷取得重要突破。拖拉機無人駕駛、魚菜業有機循環……山西農谷科創基地用累累碩果承擔起“山西農谷”的新使命,已成為山西農谷創新驅動發展的核心引擎。

聚力打造農產品精深加工十大產業集群,努力闖出農業轉型發展新路。傾力培育山西藥茶,深度挖掘山西傳統飲食、養生和中醫藥文化,圍繞釀品、飲品、乳品、主食糕品、肉制品、果品、功能食品、保健食品、化妝品、中醫藥品,全力打造農產品精深加工千億產業。

春種一粒粟,秋收萬顆子。收獲時節,三晉大地,碩果豐熟。對于辛苦耕種的農民來說,豐收是幸福、是鼓舞,也是對未來的美好期許。對于農業來說,今年是一個特別的年份,經歷了新冠肺炎疫情的考驗,豐收的內涵更加豐富。在這個稻黃粟熟、瓜果飄香的季節,記者走近種糧大戶、創業先鋒、果業大王、托管大戶,聆聽他們的豐收故事,感受他們的喜悅心情。

谷滿地糧滿倉

“今年小麥大豐收了,我們周邊鄉親們的糧食都在我這里屯著呢,我這里地方大、能晾曬、能儲存,等價格好的時候大家想賣就隨時從我這里拉走。”9月19日,說起今年糧食豐收的事兒,新絳縣三泉鎮白村種糧大戶晁貞良滿心歡喜。

在新絳縣三泉鎮,一提起土地托管、農資供應、賣糧存款、生產周轉,鄉親們異口同聲:找“珍糧”!“珍糧”就是擁有1200多農戶、種植面積2萬余畝的晁貞良的珍糧糧食種植專業合作社。在晁貞良投資420余萬元創建的糧食作物示范園區,有標準化生產基地,配套了晾曬場、培訓室、倉庫、農機具棚等設施。同時,他還總結推廣“冬小麥節能增效”種植技術,年推廣面積1萬余畝,帶動當地農戶節支增收170萬元。

9月14日,在夏縣埝掌鎮泰發果蔬專業合作社農場的一大片玉米、菊花間作田里,30多名男女在忙著收獲玉米、采摘菊花,大伙有說有笑,歡樂而有活力。眼下,正值“北京菊”和“杭白菊”采摘旺季,周邊村的“鐘點工”們都來合作社打工,采摘快手每天可掙到100多元。合作社理事長張文斌也很開心:“我流轉了村里70多戶的土地共計600多畝,種地全部實現了機械化,糧食連年豐產豐收。”今年,張文斌采用玉米間作茶菊種植模式,畝效益達5000多元。以往,張文斌的600畝土地種植小麥、玉米,夏秋兩季生產糧食40多萬公斤,年收購優質小麥、玉米1000多萬公斤,人稱他為夏縣“種糧王”。

9月18日,在永濟市蒲州鎮鴻欣農業服務有限公司種植基地,記者看到,稻浪翻滾,一派豐收在望的喜人場景。“目前水稻處于灌漿期,再過20多天就要收割了,今年產量比往年還要好。”鴻欣農業服務有限公司總經理張東洲介紹說,“每年6月到10月種植水稻,11月到5月種植小麥,水稻平均畝產700公斤,小麥平均畝產500公斤,稻麥輪作種植,除去土地改良、雇用工人和土地租金等費用,年純收入可達3300余萬元。”

永濟市栲栳鎮田村,是一個“戶戶開飯店、人人搞餐飲”的“三產村”,在這里,村民王林種了全村一半,2200多畝糧田,年收小麥、玉米超過百萬公斤;另一半,也全在王林手里不完全托管著。4臺聯合收割機,3臺拖拉機,1臺打藥機,還有許多小型機械,是王林的全部身家,這些機具價值200萬元,是王林規模種植賺錢獲利的最強班底。“我現在種1000多畝地,比原來種三五畝要輕松,畝均效益也更好。”王林說。一年穩穩收入50多萬元,這樣的收益與在外開飯店的鄉親比,也絕對硬氣。

同樣,在這個季節,河津市黃河灘和平農場的千畝高粱地里,沉甸甸的高粱穗壓彎了枝頭。收割機來回穿梭收獲著高粱,不到1小時的時間,一輛運輸車就裝滿了高粱。9月20日,記者見到了和平農場管理高粱地的負責人王占強,他介紹說:“高粱收獲期間,客商每天在地頭等著,一點也不愁賣。今年雨水好,每畝能產350公斤左右,按每公斤3.1元的價格算,再減掉前期的各項投入,今年我們農場的高粱純收入40余萬元。”

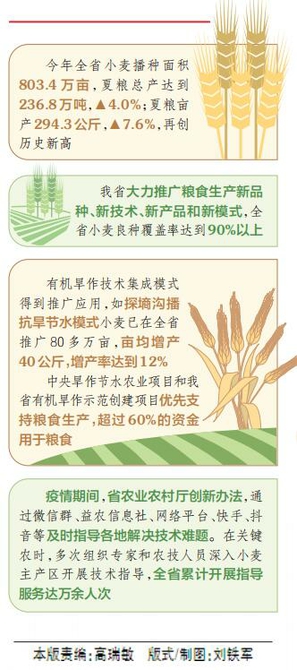

9月,三晉大地,田野村莊,到處洋溢著豐收的氣息。今年我省夏糧喜獲豐收,秋糧豐收在望。全省小麥播種面積803.4萬畝,夏糧總產達到236.8萬噸,增長4.0%;夏糧畝產294.3公斤,增長7.6%,再創歷史新高。

黃花地里曬豐收

“今年的黃花產量整體不錯,價格也可以,是個實實在在的豐收年!”9月13日上午,大同市云州區志海黃花專業合作社監事楊旗,穿著一身光鮮亮麗的衣服,相約幾個好友,載著一大車黃花產品,踏上了去往北京的征程。他說,要去北京參加農民豐收節活動,與全國各地的農民代表一起慶豐收、話幸福。

臨行前,楊旗一臉自豪地對記者講,依托“大同黃花”,今年可是足足賺了一把,種黃花的熱情更高了。“5月11日,習近平總書記親自到我們有機黃花種植基地調研,稱贊‘小黃花大產業’,還囑托我們要把黃花變成致富花。”楊旗說,“今年是產銷最旺的一年,當月采摘、當月加工、當月銷售,農民在8月底就實現了收成變收入。”

在云州區唐家堡村黃花基地,上萬畝成片的黃花在秋風吹拂下擺動身姿。唐家堡村村民唐萬,這些天幾乎每天都會在路邊銷售一些自家的農產品。

50多歲的唐萬一共有20多畝地,多數種了黃花。“黃花產業發展起來以后,政府的扶持也多了,一年一畝補助500多元。特別是加入了志海黃花專業合作社后,土地入股、黃花統一收購,光景一年一個樣,給兒子在市里買了車和房子,手里還有了不少存款……”唐萬自豪地告訴記者,“今年光黃花我就收入了5萬多元。”

“村里5290畝耕地,4200畝都是黃花,往年農戶跟企業之間缺少對接的平臺和橋梁,今年黨支部積極與企業聯系,按照企業的標準,與合作社、農戶分別簽訂種植、收購協議,保證了所有農戶的利益。”唐家堡村黨支部書記師偉這樣說。

“大同市云州區黃花有著600多年的種植歷史,今年的黃花總面積達到20萬畝,總產值達7億元,農民人均增收5000多元,如今已成為當地農民脫貧致富的致富花。”云州區黃花辦主任安一平告訴記者,黃花作為大同市云州區“一縣一業”的主導產業和脫貧攻堅的支柱產業,今年在一系列政策的扶持下,云州區50多家合作社都建立了冷庫,對老百姓摘下來的鮮黃花應收盡收。今年夏天受冰雹雨水影響,保險公司對黃花種植戶每畝地都有20%-30%的理賠,能把農民開春時節除草、人工等費用追回來。下一步云州區將調整黃花深加工項目,打造精品黃花菜,延長黃花產業鏈,推出美容、文化、食品等黃花產品,并打造以黃花產業為主導,寓鄉村旅游于一體的現代農業產業示范區,希望通過全產業鏈發展讓老百姓致富奔小康的路子越走越寬。

功能農業風頭足

“我的愿望是讓百姓吃上口感出眾、營養豐富的黑小米,同時帶動更多老鄉致富。”8月26日,第四屆“中國創翼”創業創新大賽山西選拔賽暨2020年山西省星火項目創業大賽決賽現場,郝衛芳輕聲細語卻充滿力量。

此次決賽,郝衛芳帶著精心打造的富硒黑小米,展示了她的“功能農業+精準扶貧項目”——“硒望田野”,獲得返鄉農民工及新型職業農民組三等獎。

剛剛獲獎的郝衛芳顧不上歇息就馬不停蹄地回到了家,因為家里的谷子馬上就要收獲了,她要給鄉親們指導指導。

33歲的郝衛芳當年從大同大學畢業后,在太原從事企業管理工作,2014年和丈夫張曉軍回到老家晉中市榆次區長凝鎮開始創業,試著將自家種的黑小米在微信里銷售,很快收獲了第一批客戶,受到極大鼓舞。2015年,在晉中市開發扶貧協會的支持下,郝衛芳夫婦注冊成立了晉中市豐谷源種植專業合作社,開始在家鄉的土地上發展功能農業——種植、銷售富硒黑小米。

打造基地、指導村民種植、注冊商標、市場開發,從2016年開始,郝衛芳每天圍著黑小米轉。為開拓市場,她背著一口鍋和家鄉的黑小米走遍了中國三分之二的城市,實現了每年300多萬元的銷售額,每畝土地增收近1000元,帶動了家鄉200戶貧困戶精準脫貧。帶著軟軟、糯糯、香香的黑小米粥,今年1月10日,郝衛芳登上央視經濟頻道《創業英雄匯》欄目的舞臺,用優質的產品和真情打動了評委和觀眾,收獲了全國不少客戶。“創業后,老百姓的信任是我最大的收獲,他們淳樸的笑容是對我最大的鼓勵。為此,我把帶領他們脫貧的責任扛在肩上。”郝衛芳說。

如今,晉中功能農業示范基地發展為146個,累計示范推廣富硒作物面積12.36萬畝次,發展了小雜糧、水稻、小麥、富硒醋等9大類、36種、98款富硒農產品,受益農民9.96萬人次,其中貧困人口5.28萬人次,人均年可增收1500元以上,有效推動了農業種植結構調整和供給側結構性改革,促進一二三產業全面融合。

運城蘋果叫得響

9月8日,熙熙攘攘的運城北站,一位滿懷喜悅的莊稼人在大伙兒的簇擁下走出大廳。他叫王萬保,是臨猗縣萬保果品種植銷售專業合作社社長。此刻,他剛從廣州參加全國果品年會歸來,又一次拿回了蘋果金獎。

在運城,王萬保是紅人,大家笑言比他的蘋果還要紅。在上世紀80年代,當王萬保靠發展蘋果產業成為萬元戶后,全村都沸騰了,因為當時的“萬元戶”實在是屈指可數。沒過幾年,附近村家家戶戶都跟著老王種上了蘋果樹,十村八莊的鄉親們紛紛跑來參觀、取經,王萬保給大伙講技術、買果苗,忙得團團轉。

如今,王萬保的合作社嚴格按照國際標準生產綠色無公害蘋果。為了提高蘋果文化品位,王萬保與果農探索生產藝術蘋果,用先進的工藝技術,在果面上顯示出河東名人、河東名勝、八仙過海、西游記等系列藝術圖案,配套16種精美的果品包裝,使消費者能感受到運城“古中國”博大精深的文化底蘊,在杭州名優水果博覽會上一炮走紅。合作社還制定了《果農誠信經營十不準行為規范》,杜絕欺詐銷售行為。如今,王萬保牌果品暢銷全國28個省區市、56座大中城市,與北京新發地、武漢中百集團、重慶中百集團、廣州水果批發市場等企業成功實現農超對接,出口俄羅斯、印度、阿聯酋等國家。從2010年至今,合作社每年銷售蘋果上億斤,累計為當地果農增加收入5億多元。今年在疫情影響下,王萬保的合作社銷售蘋果1億公斤,其中30%是通過網絡完成銷售的,在新冠肺炎疫情期間,王萬保通過“云”銷售方式先后銷售果品2500萬公斤,解了群眾的燃眉之急。

今年,運城市圍繞《山西運城水果出口平臺建設規劃》,全力建設果業標準化生產、檢驗檢疫和貿易營銷“三大體系”,持續發布運城蘋果價格指數、豐富中國山西(運城)果業出口信息網功能、拓展果品安全溯源體系、創建智能果園,合力叫響“運城蘋果”區域公用品牌。今年全市水果種植面積動態穩定在330萬畝。果品產量預計為550萬噸,其中,蘋果產量預計達到300萬噸。1月-8月,全市出口果品17.24萬噸,同比增長8.6%;果汁出口6.27萬噸,同比增長206%。

有機旱作助高產

秋日的午后,沁縣的山山峁峁一片翠綠。次村鄉次村村民康潤芬站在山坳中的旱地有機谷子地里,看著沉甸甸的谷穗,喜不自禁。

“這片地的谷子都長得不錯,再過一個月就可以采收了,今年可是個豐收年。”

50歲的康潤芬是貧困戶,她和丈夫平時靠種植玉米、谷子、高粱來維持生活。由于夫妻倆不懂種植技術,雖然家里有15畝地,但收入全看天意。加之夫妻倆都有慢性病,種地這些錢全用來吃藥了。2015年康潤芬一家被識別為建檔立卡貧困戶。

同年,沁縣常慶經濟林種植專業合作社進行了有機認證,動員群眾入股合作社種植旱地有機沁州黃。合作社統一為社員提供種子、農家有機肥、田間管理、采收和銷售服務。“保姆式”服務打動了康潤芬,她毫不猶豫地拿出5畝地入股了合作社。

如今,通過“企業+合作社+農戶”的模式,康潤芬家的沁州黃谷子從種植到管理、從采收到銷售都由企業和合作社提供技術支持和專業服務,讓她沒有了后顧之憂。種出來的有機小米質量比普通小米更好,價格也更高,合作社每年以普通谷子的雙倍價錢收購她的有機沁州黃谷子。

康潤芬的5畝地每年畝產能達到150多公斤,合作社每年以高于7元的保護價收購,純收入穩達萬元。跟種植普通小米相比,投資少了,價格翻倍了,利潤增加了。

入股合作社后,農閑時,勤勞的康潤芬還在合作社里打工,無論是基地的管理還是小米的包裝,她都干得得心應手。每年她在合作社里打工80天左右,收入也能增加6000余元。

康潤芬憑借這份“有機”事業鋪就了致富路,說話有了底氣,臉上也有了笑容。她準備再拿出3畝地入股合作社,讓“有機”收入再翻一番。