觀眾在室內參觀老物件。新華社記者王學濤攝

新華社太原10月7日電(記者王學濤)小姑娘用自己的鬧鐘交換了一本《秘密花園》,一位女士用首飾盒換了一件銀器,一位大爺免費贈送大家30多年前自家開照相館時寄照片的信封……國慶長假期間,在山西省太原市一處“記憶交換”市集,人們慢下腳步,尋找一件件飽含記憶的舊物,交換著自己人生的片段。

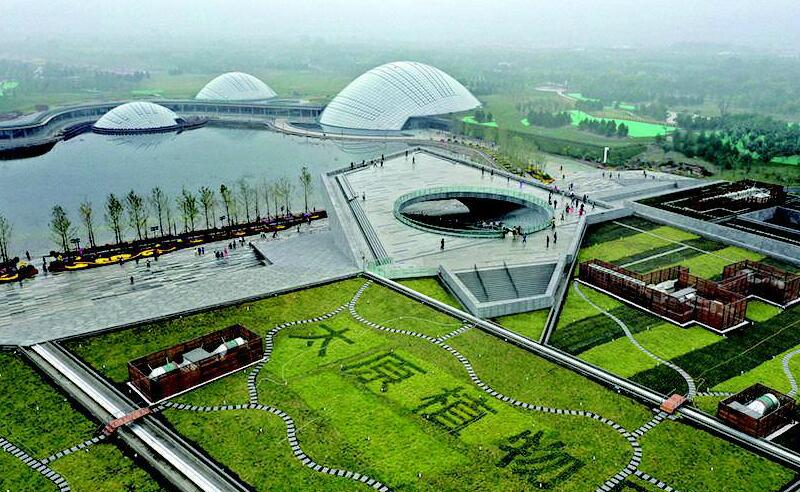

這個特殊的市集開在太原市南肖墻關帝廟內,是古建筑活化利用的典型。如今關帝廟已變身為山西時尚回響城市文化交流中心,人們在此不僅可以欣賞古建筑內琳瑯滿目、帶著時代烙印的老物件,還可以在院里攤位前逛一逛,聽一聽別人家老物件的來歷。

伴隨著《我愛你中國》的管弦樂聲,市集在國慶長假期間開業。68歲的大同市民王建章在市集上尋找知青的東西,他正在通過寫作回望那段青春歲月。“已經寫了6萬字了。”他說,“記憶交換”市集不同于古董市場,這里有互動和思想交流,能了解老物件背后的故事。

一位女士用自己的首飾盒交換了一個小朋友帶來的奶杯。(山西時尚回響城市文化交流中心供圖)

71歲的太原市民尚慶華把自己1962年的小學畢業證書和父親買的一臺日式收音機帶來了,吸引眾多人圍觀。“那時候在家里擺個外國收音機,很牛的。后來有了紅燈牌收音機,現在是便攜式收音機,祖國變化太大了。”這位共和國同齡人說。

山西時尚回響城市文化交流中心的發起人黃海波告訴記者,他們收集、整理、布展老物件已有3年多。現在有20余名志愿者參與運營,6000余件老物件來自近700位市民的慷慨捐贈,老照片、書籍雜志、日用品等反映了時代巨變。

57歲的教師范德峰是其中一名志愿者,他捐了大量書籍,弟弟捐了手機,妹妹捐了磁帶。在古建筑內一個展柜前,范德峰逐一介紹了書信、固定電話、BB機、大哥大、非智能手機、智能手機對他生活的影響。20世紀60年代,他父親給在東北的親人打電話需要經北京轉撥,如今他經常跟在國外的女兒視頻聊天。

“人們對美好生活的向往,通過時尚來體現,這一件件老物件反映了百姓生活的酸甜苦辣。祖國發生了翻天覆地的變化,人民生活越來越便捷。”范德峰說。

記憶交換市集上的樂隊表演。新華社記者王學濤攝

南肖墻關帝廟內人來人往,非常熱鬧,交換成功的人們捧著心愛之物合影留念。黃海波看著這一幕幕感到十分欣慰,她說,從今年10月開始,每月第一個周日下午,都將舉辦一場“記憶交換”市集。

“老物件里沉淀著我們的歲月,當不平凡的過往由它們的主人講述出來,曾被擱淺的記憶發酵彌香,老物件不再只是光陰的過客,城市的生長也就有了脈絡。”黃海波說,這是發起“記憶交換”市集的初衷。