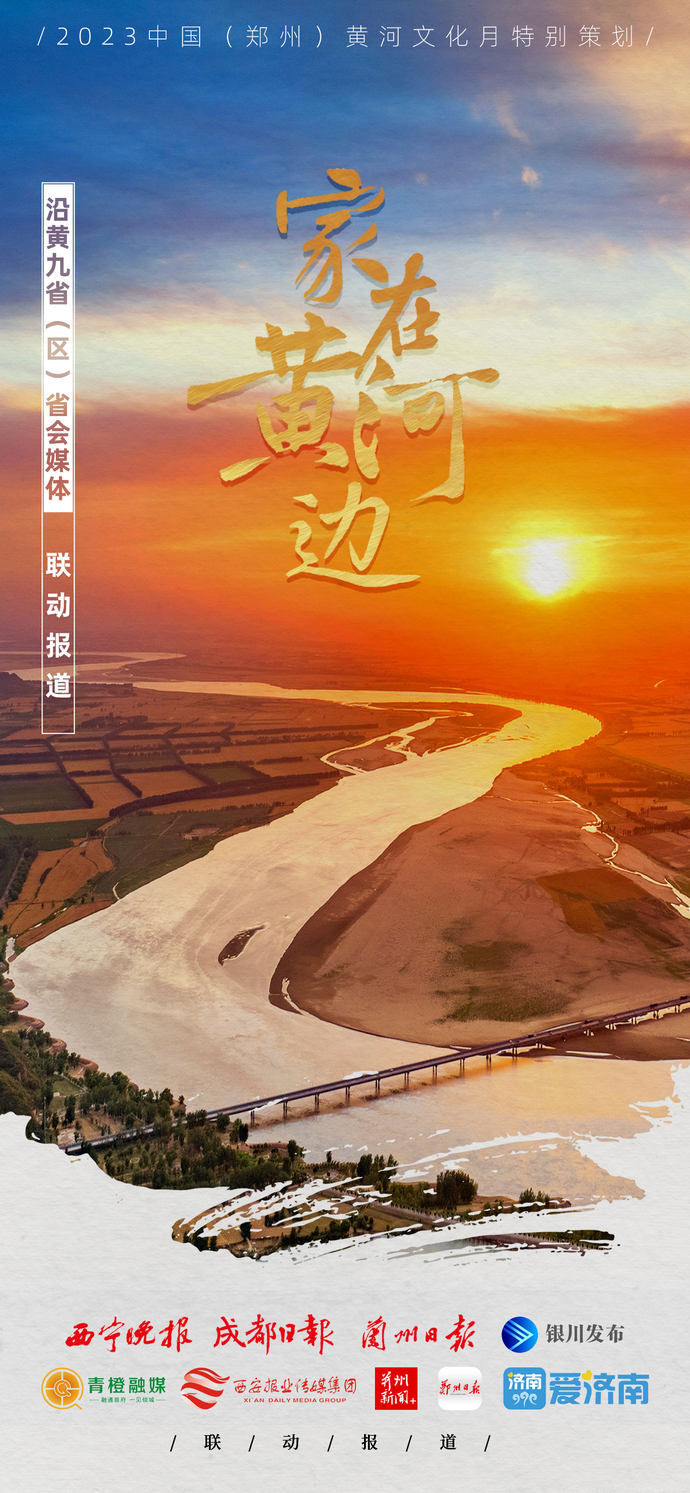

地處“地球第三極”的青藏高原,

是長江、黃河、瀾滄江“三江之源”,

素有“中華水塔”之稱,

是高原生物多樣性最集中的地區,

是亞洲、北半球乃至全球氣候變化的敏感區和重要啟動區,

在維護國家生態安全中具有無可替代的戰略地位。

這就是青海,地球之巔,三江源頭。

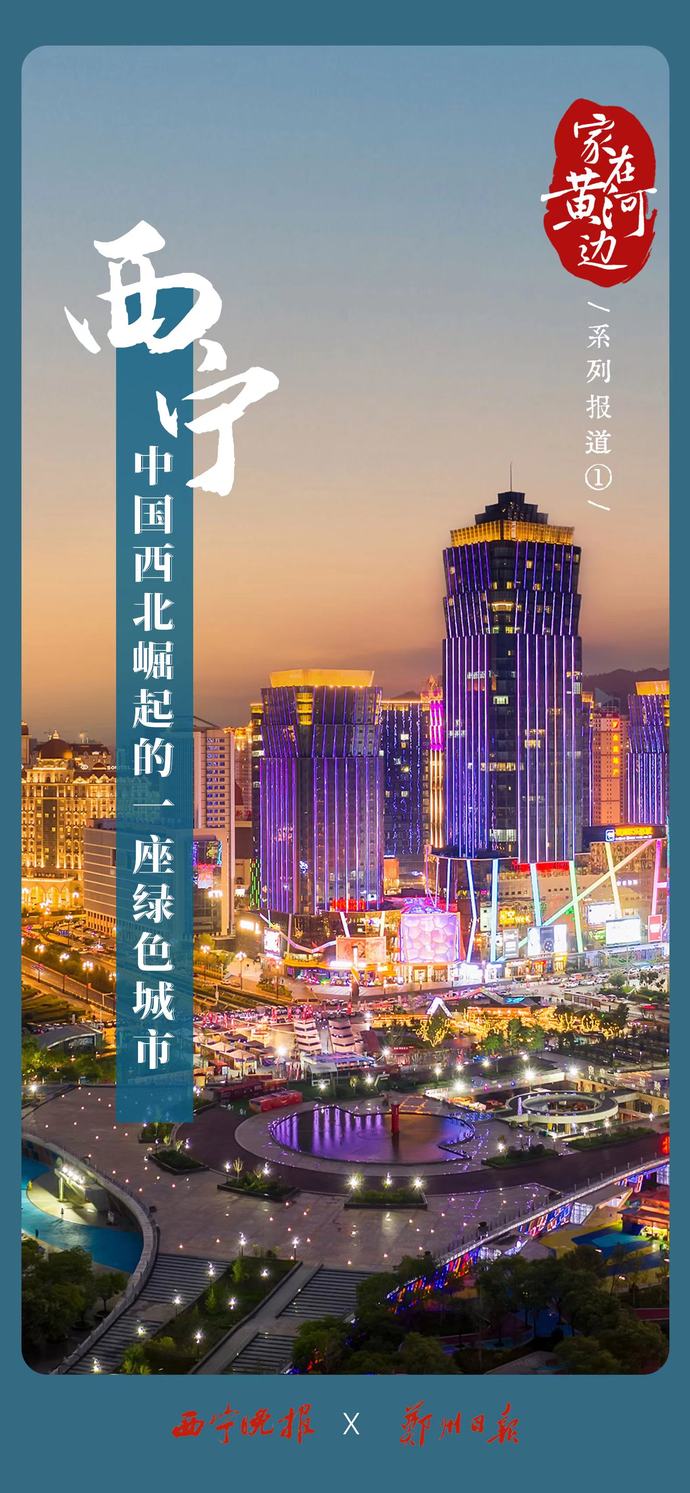

西寧作為黃河安瀾的重要守護者,在保護黃河和推動黃河高質量發展中,肩負“三江之源”和“中華水塔”國家生態安全屏障建設服務基地和大后方政治責任,地位重要、責任重大、使命光榮。

在新時代黃河大合唱這篇樂章中,

西寧是如何讓黃河成為造福人民的幸福河的呢?

俯瞰西寧,湟水河猶如精美“玉帶”蜿蜒而過。

湟水河從泥沙漫天、河道滿目瘡痍到水清、流暢、岸綠、景美。

一條河見證西寧市委、市政府生態治理決心,一條河彰顯廣大干部干事創業工作作風。

西寧堅持生態優先、綠色發展,深入推進湟水河流域綜合治理,開展了一系列“治山、理水、潤城”的生態綠化工程,讓母親河獲得新生。

初秋時節,高原西寧乍暖還寒,早晨8點,康燕霞從家中出門,沿著河道開始了一天的巡河護河。

作為西寧市城西區科普路社區黨委書記,康燕霞還有一個重要身份——湟水河(文苑橋至文亭橋)責任河長。

“我是土生土長的青海人,湟水河是我們的母親河。從當上責任河長的那一刻起,我就下定決心,要守好護好母親河。”說起河長職責,她的自豪感溢于言表。

2019年,康燕霞所在的科普路社區開始承擔湟水河文苑橋至文亭橋區間的河湖治理工作。

別看只有1.6公里的距離,卻有很多人參與其中:河湖長、河湖檢察長、民間河長、警城聯勤、專職巡查員、河段保潔員……

水環境越來越好的背后,是每個人的不懈努力。

現在,巡河已經成為康燕霞日常生活的一部分。只要有空,她都會來河邊看看,仔細觀察河道的水質情況,對群眾的不文明行為進行勸導,檢查河岸的基礎設施是否正常,日行兩萬步那是常有的事。

目前像康燕霞這樣的河湖長,西寧共有1202名,還有953名河湖管護員,實現了網格化管理,形成有考核、有監督、有追責的閉環管理模式。

75條河流、23座水庫、96座澇池、18處萬畝灌區、4處全國重要飲用水水源地等涉水區域納入河湖長制管理范圍,實現了涉水區域全覆蓋。

西寧市水務局相關負責人介紹說,西寧建立“河湖長+河湖檢察長+民間河長+警城聯勤+專職巡查員+河段保潔員”工作機制,建立河湖突發事件應急預案,落實聯防聯控聯治協議,水利部門與檢察機關加強交流合作,持續加強區域生態環境保護,形成共建共治共享的工作格局。

除此之外,西寧市制定出臺《加強河湖水域岸線生態空間管控若干措施》,鞏固河道管理范圍和水域岸線生態空間劃定成果運用,開展8條主要河流和2座水庫的健康評價工作。西寧編制“一河(湖)一策”精準施策,實行“一河(湖)一檔”規范管理,開發運行綜合信息管理平臺,推進數字水利發展進入水利專業深度融合階段,“夏都河長”App記錄的月巡河人次超6000次。

西寧城區東西狹長,南北兩山對峙。

數代西寧人花了30多年時間,完成國土綠化501.7萬畝,使得南北兩山森林覆蓋率由7.2%提升到79%,全市森林覆蓋率達到36.5%,完成從缺林少綠到綠水青山的“城市換裝”,生態之風吹美吹綠了西寧。

如今的西寧,城在林中、景在城中、人景交融的格局初步顯現,天藍地綠、鳥語花香的美好愿景紛呈在老百姓面前,展現出高原古城的多彩魅力。

西寧晚報記者 張永黎