2017年10月10日,在墨西哥召開的

國際灌排委執行理事會上,

寧夏引黃古灌區

被正式授予世界灌溉工程遺產。

這是中國黃河流域主干道上產生的

第一處世界灌溉工程遺產,

也是寧夏這片土地上誕生的

首個世界遺產!

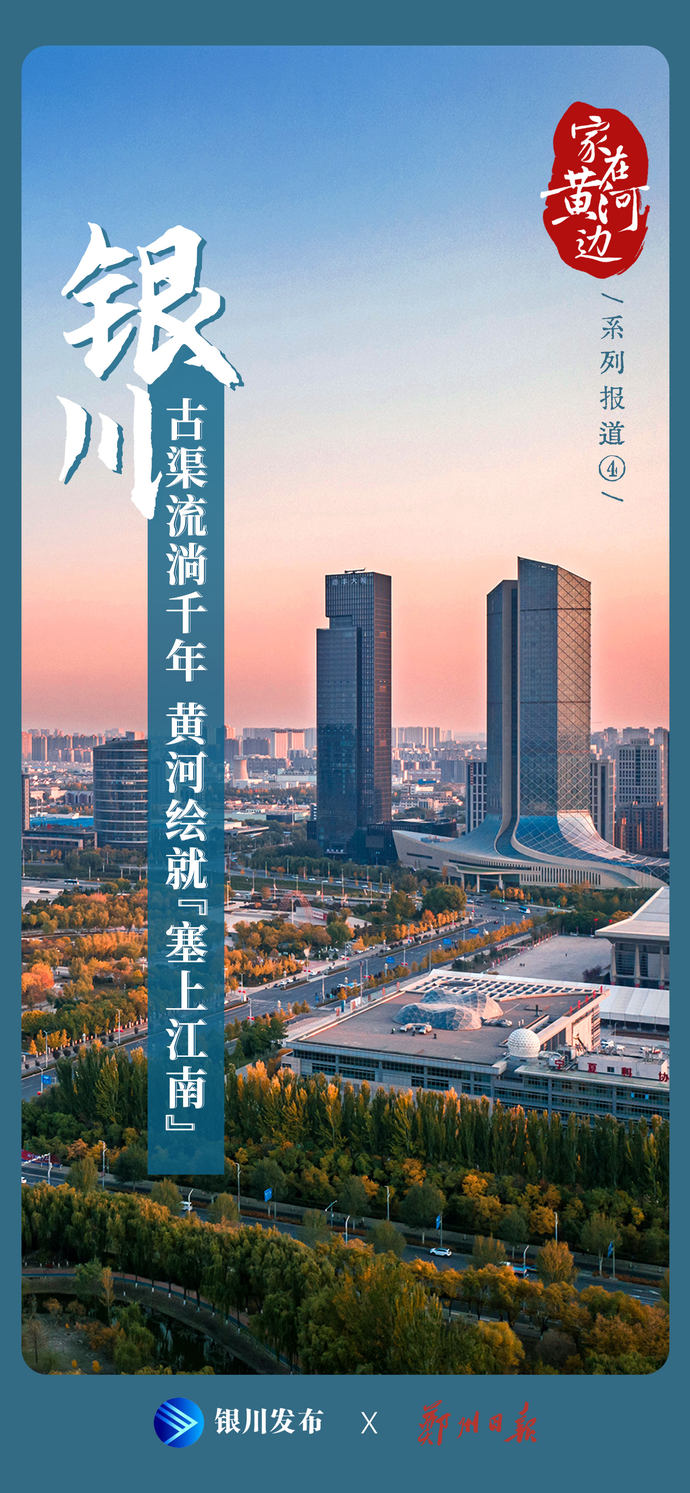

流經銀川平原的黃河水平靜舒緩,滋養著兩岸的湖泊濕地和千里沃野。

兩千多年灌區開發史

從銀川城區出發,一路向東去往黃河的方向,路兩旁是高大的白楊樹,遠處是連綿的田地和一個個蔬菜種植地……

視野所及,滿目蒼翠。

這些綠色,是從黃河里流淌出來的。

展開寧夏引黃灌區渠流圖,就能清晰看到,黃河水經過一條條古渠,流淌進銀川平原,再通過無數條像毛細血管般的支渠,澆灌著每一株稻子,每一株小麥、玉米,每一棵白楊……

黃河浸潤著銀川的每一寸土地,成就了千里沃野。

黃河水造就了美麗的塞上湖城

滔滔黃河水,自巴顏喀拉山脈而下,穿高原、過雪山,匯集眾流,波瀾壯闊,氣勢磅礴。流過黑山峽進入寧夏后則一改脫韁之勢,水流趨于平緩,河谷豁然開朗。

水流的趨緩,使泥沙在開闊而平坦的土地沉淀,舒緩的水源,豐厚的沃土,為灌溉農業的形成奠定了自然天成的地理基礎。

此間水土肥沃、湖泊眾多,風光秀美、物華天寶,謂之“天下黃河富寧夏”。

寧夏引黃古灌區從公元前215年就開始開發了,距今2000多年。

黃河潤澤出這片“米糧川”

在這漫長的歷史中,歷代統治者和這片土地上的勞動人民不斷進行開發建設,留下了秦渠、漢渠、漢延渠、光祿渠、唐徠渠、美利渠、七星渠、羚羊三渠、惠農渠、大清渠等一條條流淌千百年的古渠,一處處橋、涵、閘等壯美的建筑物;

蒙恬、刁雍、郭守敬等一代代功勛卓著的治水人物,留下了一個個可歌可泣的壯美故事和領先時代的水工技術;官方和民間留下了各種先進的治水理念、法規和制度體系;

王維、韋蟾、朱栴等一批批文人墨客留下了數以百計的壯麗詩篇、碑記……

惠農渠

如今,秦渠、漢渠、唐徠渠等14條引黃灌溉古渠系,歷經2000年滄桑巨變仍發揮著流潤沃土的作用。

如今,寧夏平原引黃古渠縱橫交錯,渠道總長1284公里,引黃灌溉面積780萬畝。

這些古渠水系延名至今也流淌至今,成為歷史留給寧夏平原的豐厚遺產。

世界灌排工程的典范

2017年10月,寧夏引黃古灌區被授予世界灌溉工程遺產的殊榮。當時國際灌排委給出的評語是:

寧夏引黃古灌區是世界灌排工程的典范;

是古代水利工程的經典;

代表著中國古代水利工程技術的卓越成就;

與長城一樣,是秦漢以來中國歷史進程的重要見證。

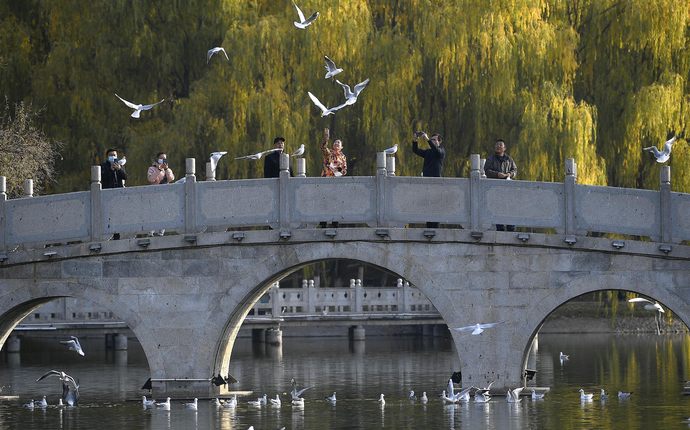

黃河滋養著兩岸的銀川人家

遍布寧夏平原的古渠系堪稱“水利博物館”,漢代的激河浚渠、西夏的卷埽治河、元朝的更立閘堰、明代的十里長堤、清朝的規模開渠,無不承載著寧夏勞動人民科學的治水、用水、管水思維和經驗。

在一條條古渠的“導引”下,黃河水也流進了銀川城。

銀川地區的灌溉農業文明,已經有兩千多年歷史。始皇帝三十二年(公元前215年),蒙恬率30萬大軍北伐匈奴,將匈奴各部趕至漠北,并筑長城以拒匈奴。從那時開始,銀川地區對于黃河的開發利用,便拉開了大幕。

唐徠渠流過銀川城區

美麗的唐徠渠穿城而過,郭守敬的雕像在渠畔靜靜矗立,見證著歷史與當下的銜接。

一座西北內陸城市,卻有著“水抱城”、“七十二連湖”之稱,有著宛如江南的濕地美景,不可謂不神奇。而這一切,正是與黃河及這片土地上悠久的灌溉系統有著密不可分的聯結。

銀川豐富的濕地資源,使它成為鳥類遷徙路線上重要的“驛站”與棲息繁殖地,并獲全球首批“國際濕地城市”稱號。因為黃河,銀川才擁有典農河、鴨子蕩水庫、鳴翠湖3個國家級水利風景區,擁有閱海、鳴翠湖、黃沙古渡、寶湖和鶴泉湖5個國家級濕地公園。

黃河水造就了美麗的塞上湖城

在銀川這片土地上有著豐富的文化,但黃河文化是這里的主干文化,其他各類文化都與歷代對寧夏引黃古灌區的開發利用有著直接或間接的關聯或派生關系。寧夏引黃灌溉水利工程流潤千年、惠澤當今。

今天,展現寧夏先民勤勞智慧的灌溉工程所匯聚的渠水,依然在寧夏山川源源不絕流淌。歷代傳承的寧夏引黃灌溉工程,是一部鐫刻在中華大地之上氣壯山河的史詩,也是一幅流淌千年哺育著一方人民的山河畫卷。

文字:銀川市新聞傳媒中心報紙專副刊部

視頻:銀川市新聞傳媒中心電視社教部

圖片:銀川市新聞傳媒中心全媒體新聞采訪部