捍衛(wèi)邊區(qū)交通的“鋼鐵走廊”

太原失守后,華北地區(qū)以國民黨為主體的正規(guī)戰(zhàn)爭結束,以共產(chǎn)黨為主體的游擊戰(zhàn)爭上升到主要地位。八路軍和山西新軍,按晉東北、晉西北、晉東南、晉西南四個地區(qū)實施戰(zhàn)略展開,創(chuàng)建了晉察冀、晉西北、晉冀豫、晉西南等抗日根據(jù)地。這些根據(jù)地以同蒲鐵路、汾離公路、正太鐵路等為界分布于太原的南北東西,陽曲、太原、徐溝、清源縣即處于各根據(jù)地的交會分界處,是連接陜甘寧與敵后根據(jù)地的戰(zhàn)略樞紐。

太原是根據(jù)地建立隱蔽戰(zhàn)線開展情報工作的中心區(qū)之一。抗戰(zhàn)初期,中共中央把抗戰(zhàn)的重點放在廣大農(nóng)村建立抗日根據(jù)地,太原城內(nèi)黨組織大部分撤往農(nóng)村。1940年9月18日,中共中央發(fā)出《關于敵后大城市工作的通知》,要求把開展敵后大城市工作視為黨的最重要的任務。晉察冀、晉冀豫、晉西北(晉綏)等抗日根據(jù)地黨委先后成立了太原城市工作委員會、敵情工作委員會和敵軍工作委員會等,分別在太原城內(nèi)建立了晉綏軍區(qū)調(diào)查局太原情報站、晉綏八分區(qū)清太徐敵工站、晉綏軍區(qū)調(diào)查局陽曲工作站、晉察冀分局社會部太原情報聯(lián)絡站、晉察冀二分區(qū)秘密交通站、太行二分區(qū)太原情報站、太岳軍區(qū)司令部太原情報站等黨的地下工作機構。這些機構在太原周邊“就地鋪云、就地下雨”,建立起龐雜的情報網(wǎng),開辟了一條北平—天津—太原—延安的秘密交通線。

太原是延安通往各敵后根據(jù)地的交通咽喉。中共中央所在的陜甘寧是邊區(qū)的首腦,太原周圍各縣所在的晉西北根據(jù)地則是各根據(jù)地的咽喉。從陜甘寧到各根據(jù)地之間的人員往來及物資運送大都要通過晉西北(晉綏)根據(jù)地。1939年8月至9月,羅瑞卿、成仿吾等率抗大、魯藝5000多名學員從延安出發(fā),徒涉汾河、翻越云中山,從陽曲等地通過同蒲路封鎖線抵達晉察冀。10月,李公樸率“抗戰(zhàn)建國教學團”一行10人,從陽曲穿越同蒲路封鎖線進入晉察冀邊區(qū)。晉西事變后,隨著八路軍和山西新軍撤出晉西南地區(qū),晉綏邊區(qū)便成為延安與華北、華中、華南各抗日根據(jù)地聯(lián)系的唯一通道。1940年10月,120師成立晉西北交通司令部,358旅和決死二縱隊各抽調(diào)1個營的兵力組成交通大隊,專門擔負護送延安與各根據(jù)地之間往來人員、物資、經(jīng)費的任務。1942年1月,中共中央書記處發(fā)出《關于建立各根據(jù)地秘密交通的指示》。根據(jù)中央指示,中共晉綏分局以興縣為起點建立了通往晉察冀、晉冀魯豫邊區(qū)的3條秘密交通線,北線由興縣經(jīng)嵐縣、靜樂、陽曲、忻縣、崞縣進入晉察冀邊區(qū)北岳二分區(qū),中線由興縣經(jīng)過臨縣、方山、交城、清源、太原、徐溝、太谷、祁縣進入晉冀魯豫邊區(qū)的太行二分區(qū),南線由興縣經(jīng)臨縣、方山、交城、汾陽、文水、平遙進入晉冀魯豫邊區(qū)的太岳一分區(qū)。為配合秘密交通線建設,晉綏八分區(qū)還組建了4個交通隊和6個兵站,護送敵后根據(jù)地及大后方七大代表赴延安參加黨的七大,護送大批文化人士、國際友人往返敵后根據(jù)地,為加強黨中央和敵后根據(jù)地的聯(lián)系作出了重大貢獻。

“擠敵人”打出抗日軍民威風

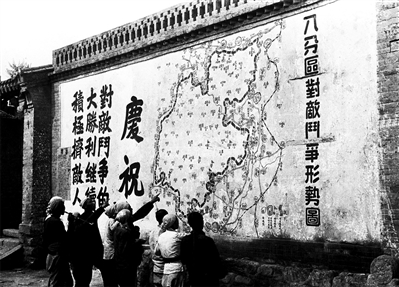

1941年,日軍實施所謂“總力戰(zhàn)”,對敵占區(qū)“治安強化”,對游擊區(qū)“蠶食”,對抗日根據(jù)地“掃蕩”,實行慘無人道的“三光政策”,妄圖一舉摧毀抗日根據(jù)地。面對侵略者的瘋狂進攻,根據(jù)地軍民雖進行了英勇斗爭,仍未改變敵進我退的態(tài)勢,晉西北根據(jù)地進入最為困難的時期。據(jù)統(tǒng)計,晉西北根據(jù)地面積縮小近三分之一,人口由300萬減少到不足100萬。特別是八分區(qū)抗日政權由79個村縮減到32個村,人口由60萬減少到5萬左右。面對嚴重的困難局面,1942年10月31日毛澤東致電林楓,提出要振奮軍心民心,“商討積極開展游擊戰(zhàn)爭向敵人擠地盤的具體方案”。地處太原外圍平川地區(qū)和邊山地區(qū)的晉綏八分區(qū)成為擠敵人的重點區(qū)域。

1942年12月,中共晉綏八地委在關頭召開擴大干部會議,根據(jù)毛澤東“把敵人擠出去”的指示和晉綏分局高干會議精神,研究部署八分區(qū)對敵斗爭。會議決定,實行黨的一元化領導,各縣縣委書記兼縣大隊政委及主力團政委,統(tǒng)一領導全縣黨政軍民對敵斗爭工作;成立對敵斗爭委員會,廣泛發(fā)動群眾,從軍事、政治、經(jīng)濟、文化等各方面全面開展對敵斗爭;集中優(yōu)勢兵力圍困敵人伸入山區(qū)腹地的岔口、芝蘭、草莊頭等據(jù)點。軍事上,加強武工隊和民兵工作,開展麻雀戰(zhàn)、地雷戰(zhàn),摸哨卡、放冷槍,組織爆炸、布地雷陣,騷擾孤立敵人。組織上,開展反漢奸、反維持斗爭,摧毀敵在山區(qū)村維持會、肅清敵偽特務組織和情報網(wǎng),斷絕敵人的耳目。政治上,發(fā)動對敵政治攻勢,向日偽據(jù)點發(fā)宣傳品、喊話、送慰問袋,在偽軍中開展“紅黑點”運動,做好事記“紅”點、做壞事記“黑”點,爭取偽軍組織由親日的一面派變?yōu)閮擅媾伞⒂蓛擅媾勺優(yōu)榭谷盏膬擅媾伞=?jīng)濟上,撤離敵據(jù)點附近的居民,與敵人開展搶糧斗爭,讓敵人吃不上交城山的糧、喝不上交城山的水、燒不上交城山的柴。文化上,強化黨員干部的群眾觀念,有計劃地宣傳教育群眾,揭露日偽“治安強化運動”和“新國民運動”的反動實質,宣傳根據(jù)地軍民對敵斗爭的成就和艱苦英勇的精神,增強群眾抗戰(zhàn)必勝的信心。1943年1月至4月,八分區(qū)正規(guī)部隊作戰(zhàn)145次、民兵戰(zhàn)斗121次,收復214個自然村,基本轉變了山岳區(qū)對敵斗爭嚴重的不利局面。9月18日,八分區(qū)交東支隊與游擊四大隊和基干民兵夜襲敵盤踞4年之久的草莊頭據(jù)點,全殲守敵,標志著八分區(qū)對敵斗爭形勢初步好轉,敵進我退的被動局面轉變?yōu)閿惩宋疫M的主動局面。

在八分區(qū)軍民“擠敵人”斗爭如火如荼開展之際,1944年9月,由美國《紐約時報》記者愛潑斯坦、合眾社記者福爾曼、英國路透社記者武道及美軍觀察組醫(yī)生卡斯伯格少校組成的盟邦記者團抵達晉綏八分區(qū),近距離觀察八分區(qū)軍民攻打汾陽、圍困婁煩據(jù)點的戰(zhàn)斗。“看到了八路軍在英勇地作戰(zhàn),八路軍有很多的傷兵,有大批的俘虜,人民在熱愛著八路軍。”“所有對八路軍污蔑的謠言已被事實所粉碎”。記者團和美軍觀察組成員對八分區(qū)的訪問,把解放區(qū)欣欣向榮的景象和八分區(qū)軍民“擠敵人”的英勇事跡傳播到大后方和全世界,引起世界許多國家政府和人民的強烈反響。

八分區(qū)“擠敵人”斗爭勝利的消息也不斷傳到延安。1944年9月30日,毛澤東致電呂正操、林楓:“請你們考慮,在其他各分區(qū)也令他們開展八分區(qū)那樣的戰(zhàn)斗,打出威風來擴大自己擠小敵人。”毛澤東的肯定進一步激勵八分區(qū)軍民的斗志,喬武、北格、晉祠……日偽據(jù)點一個個被攻克,1945年8月終于迎來了抗日戰(zhàn)爭的勝利。

楊云龍 (作者系中共太原市委黨史研究室原主任)